1

/

の

10

D2-YYT9310

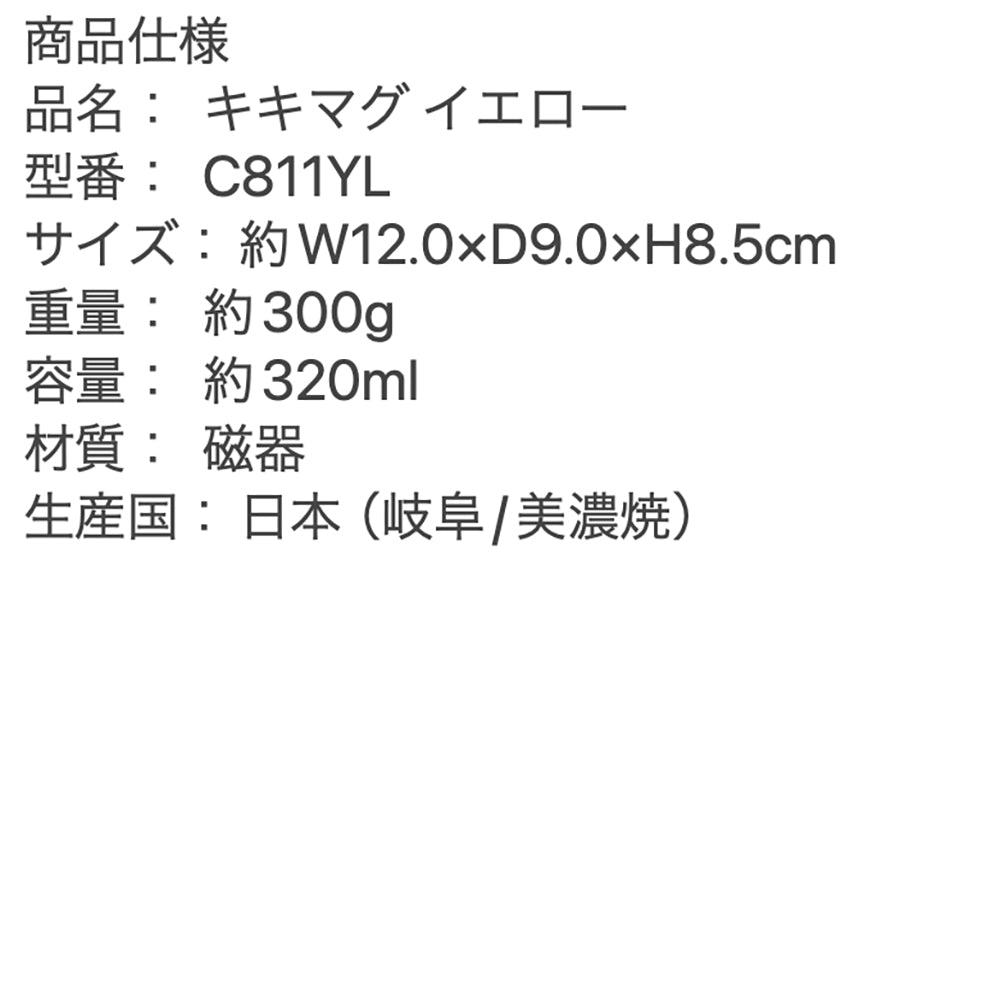

Cores(コレス)キキマグ イエロー

Cores(コレス)キキマグ イエロー

通常価格

¥3,300(税込)

通常価格

セール価格

¥3,300(税込)

単価

/

あたり

税込

33

165

33

Pontaポイント

受取状況を読み込めませんでした

■商品内容:Cores(コレス)キキマグ イエロー

■香りへのこだわりが、かたちになった。

スペシャルティコーヒーの際立つ香りと風味を余すことなく楽しむために、細部まで計算し、こだわりぬいてつくりあげたマグカップ、それがキキマグです。特徴はワイングラスのような形状と、温もりを感じさせる質感。

■「鉄釉」と「美濃伊賀」

これらは美濃焼きの中の「鉄釉」「美濃伊賀」を現代風に再現し、趣あるマグカップに仕上がりました。

■大切な香りを逃さない

カップを口にしたとたん、鼻から抜ける芳醇なアロマと味わいが口の中いっぱいにやさしく広がります。

■手のこんだ繊細なつくり

口元のすぼんだ独特のかたちをつくるために、上部と下部2つの型に分け、ひとつにつないでいます。その境目を消すためには、人の手による繊細な作業が必要となり、一般的なマグカップとは、かかる工程と手間が大きく異なります。

■ワイングラスのようなかたち

マグの口を狭くすることにより、口の中にコーヒーがスムーズに流れ入り、おいしさとアロマを口の中全体で感じることができます。

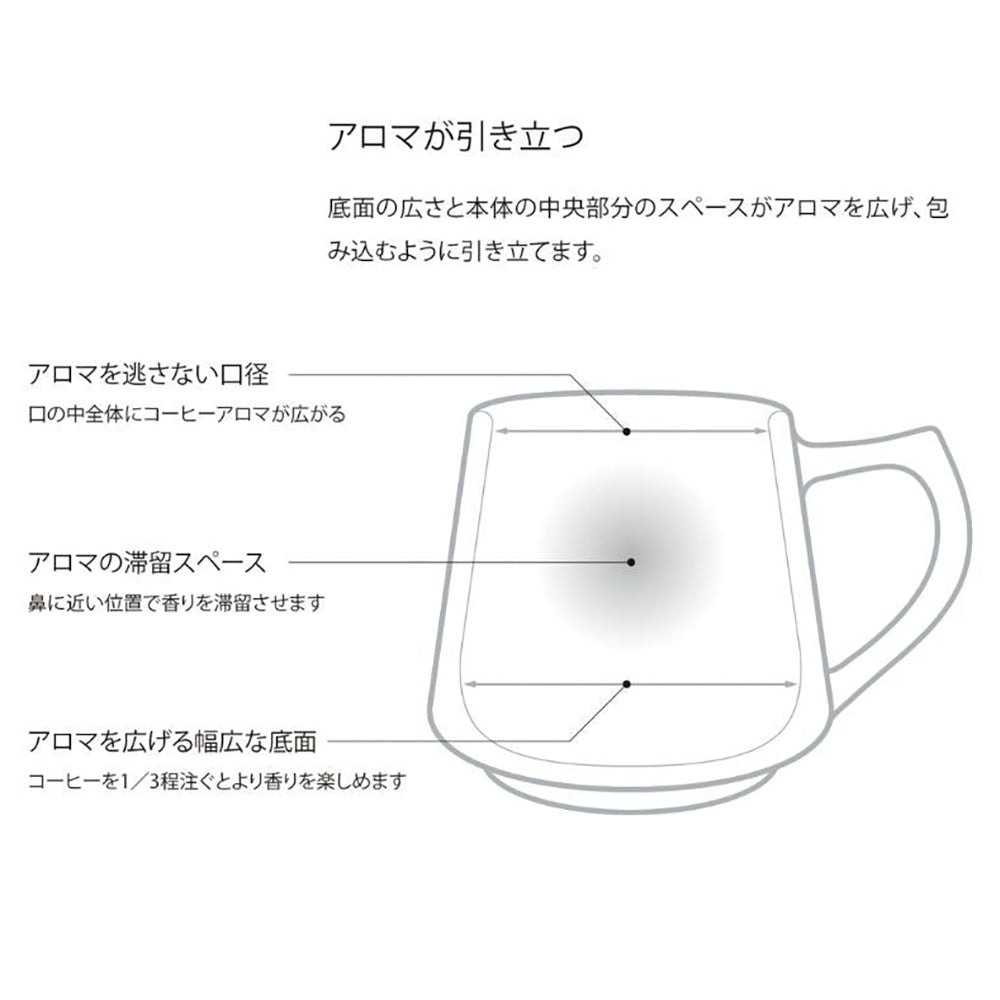

■アロマが引き立つ

底面の広さと本体の中央部分のスペースがアロマを広げ、包み込むように引き立てます。

■クラフト感ある質感

日本最大の陶磁器生産地として知られる、岐阜県。キキマグは、この地で古くから伝わる美濃焼でつくられています。なめらかでしっとりとした質感で、磁器でありながら陶器のようなクラフト感のある質感が魅力です。

■電子レンジもOK

磁器製なので電子レンジや食器洗浄機でも使うことができます。

※一方、陶器は吸水性が高いため、熱で膨張して影響を受ける場合があり、電子レンジ使用には向いていません。

■美濃焼の歴史

美濃とは岐阜県南部をさす地名で、現在、日本最大の陶磁器生産地となっています。その歴史は1300年以上前に遡り、朝鮮半島から伝わった須恵器からはじまったと言われています。

平安時代になって美濃の焼き物が全国に広がり、室町時代に入ると、瀬戸の陶工が美濃で開窯し、「古瀬戸(こせと)」の時代が始まりました。その後、大窯の登場で、「古瀬戸」の時代から「瀬戸・美濃」の時代へと移ります。

桃山時代に入ると、茶の湯を中心に美濃焼が花開きました。量産体制にあった「瀬戸・美濃」の大窯の中で、茶の湯の懐石の器を中心に新しい焼き物を作りだす動きが出てきます。長い美濃の歴史の中でも、最も輝いていた時代です。 江戸時代には窯の地域が細かく分かれ、窯株制度によって窯の数が制限されます。

一方で、高田徳利、駄知土瓶のような産品を持ち始めます。また磁器の生産も始まります。 明治に入ると美濃焼は瀬戸焼と区別されて流通するようになり、その名がいっそう広まりました。明治の名工として染付の名手とうたわれた加藤五輔や、吹絵や薄肉彫りを施した釉下彩を得意とした西浦圓治が現れます。また現代では、荒川豊蔵、林景昌、加藤景秋(いずれも重要無形文化財保持者)が美濃を代表する陶芸家として大変活躍しました。他にも、加藤土師萌、小山冨士夫、日根野作三といった方が、その後の美濃陶芸に大きな影響を与えます。

今日の美濃焼は、先人達が築いた技術と精神によって、単なる美濃焼の再現にとどまらず、個人の美意識による新たな作品が登場しています。

■磁器と陶器の違いについて

●磁器

陶石(とうせき)と長石(ちょうせき)、珪石(けいせき)を原料とし、1200C〜1400Cの高温で焼きあげます。吸水性が無く、光を透過させる特徴を備えています。主な焼き物としては美濃焼、有田焼(伊万里焼)、九谷焼、砥部焼、波佐見焼があります。

●陶器

陶土(とうど)と長石(ちょうせき)、珪石(けいせき)を原料とし、800C〜1200Cで焼きあげます。少し吸水性があり、光は透過しないといった特徴を備えています。主な焼き物としては瀬戶焼、唐津焼、常滑焼、信楽焼、萩焼、笠間焼などがあります。

■製品の特徴

●『キキマグ』は、味利きのようにカップから立ち昇る香りを楽しむマグです。

●日本最大の陶磁器生産地の、岐阜県土岐市で作られている美濃焼きです。

●ワイングラスのような形状で、鼻から抜けるアロマと味わいが口の中に広がります。

●なめらかでしっとりとした質感で、磁器でありながら陶器のようなクラフト感が魅力です。

詳細を表示する

■香りへのこだわりが、かたちになった。

スペシャルティコーヒーの際立つ香りと風味を余すことなく楽しむために、細部まで計算し、こだわりぬいてつくりあげたマグカップ、それがキキマグです。特徴はワイングラスのような形状と、温もりを感じさせる質感。

■「鉄釉」と「美濃伊賀」

これらは美濃焼きの中の「鉄釉」「美濃伊賀」を現代風に再現し、趣あるマグカップに仕上がりました。

■大切な香りを逃さない

カップを口にしたとたん、鼻から抜ける芳醇なアロマと味わいが口の中いっぱいにやさしく広がります。

■手のこんだ繊細なつくり

口元のすぼんだ独特のかたちをつくるために、上部と下部2つの型に分け、ひとつにつないでいます。その境目を消すためには、人の手による繊細な作業が必要となり、一般的なマグカップとは、かかる工程と手間が大きく異なります。

■ワイングラスのようなかたち

マグの口を狭くすることにより、口の中にコーヒーがスムーズに流れ入り、おいしさとアロマを口の中全体で感じることができます。

■アロマが引き立つ

底面の広さと本体の中央部分のスペースがアロマを広げ、包み込むように引き立てます。

■クラフト感ある質感

日本最大の陶磁器生産地として知られる、岐阜県。キキマグは、この地で古くから伝わる美濃焼でつくられています。なめらかでしっとりとした質感で、磁器でありながら陶器のようなクラフト感のある質感が魅力です。

■電子レンジもOK

磁器製なので電子レンジや食器洗浄機でも使うことができます。

※一方、陶器は吸水性が高いため、熱で膨張して影響を受ける場合があり、電子レンジ使用には向いていません。

■美濃焼の歴史

美濃とは岐阜県南部をさす地名で、現在、日本最大の陶磁器生産地となっています。その歴史は1300年以上前に遡り、朝鮮半島から伝わった須恵器からはじまったと言われています。

平安時代になって美濃の焼き物が全国に広がり、室町時代に入ると、瀬戸の陶工が美濃で開窯し、「古瀬戸(こせと)」の時代が始まりました。その後、大窯の登場で、「古瀬戸」の時代から「瀬戸・美濃」の時代へと移ります。

桃山時代に入ると、茶の湯を中心に美濃焼が花開きました。量産体制にあった「瀬戸・美濃」の大窯の中で、茶の湯の懐石の器を中心に新しい焼き物を作りだす動きが出てきます。長い美濃の歴史の中でも、最も輝いていた時代です。 江戸時代には窯の地域が細かく分かれ、窯株制度によって窯の数が制限されます。

一方で、高田徳利、駄知土瓶のような産品を持ち始めます。また磁器の生産も始まります。 明治に入ると美濃焼は瀬戸焼と区別されて流通するようになり、その名がいっそう広まりました。明治の名工として染付の名手とうたわれた加藤五輔や、吹絵や薄肉彫りを施した釉下彩を得意とした西浦圓治が現れます。また現代では、荒川豊蔵、林景昌、加藤景秋(いずれも重要無形文化財保持者)が美濃を代表する陶芸家として大変活躍しました。他にも、加藤土師萌、小山冨士夫、日根野作三といった方が、その後の美濃陶芸に大きな影響を与えます。

今日の美濃焼は、先人達が築いた技術と精神によって、単なる美濃焼の再現にとどまらず、個人の美意識による新たな作品が登場しています。

■磁器と陶器の違いについて

●磁器

陶石(とうせき)と長石(ちょうせき)、珪石(けいせき)を原料とし、1200C〜1400Cの高温で焼きあげます。吸水性が無く、光を透過させる特徴を備えています。主な焼き物としては美濃焼、有田焼(伊万里焼)、九谷焼、砥部焼、波佐見焼があります。

●陶器

陶土(とうど)と長石(ちょうせき)、珪石(けいせき)を原料とし、800C〜1200Cで焼きあげます。少し吸水性があり、光は透過しないといった特徴を備えています。主な焼き物としては瀬戶焼、唐津焼、常滑焼、信楽焼、萩焼、笠間焼などがあります。

■製品の特徴

●『キキマグ』は、味利きのようにカップから立ち昇る香りを楽しむマグです。

●日本最大の陶磁器生産地の、岐阜県土岐市で作られている美濃焼きです。

●ワイングラスのような形状で、鼻から抜けるアロマと味わいが口の中に広がります。

●なめらかでしっとりとした質感で、磁器でありながら陶器のようなクラフト感が魅力です。

【オンラインギフトの有効期限】

発行日より60日